情境判断测验究竟测的是什么?

情境判断测验相信大家并不陌生,这种测验会向受测者呈现一个问题情境,然后让受测者在选项中选择自己认为最合适(或最不合适)的行为,最后根据受测者所选择行为在真实情境下的有效性对其作答结果进行评分。这一过程看似简单,但是有一个问题却一直让人“如鲠在喉”:这种测评方式测的究竟是什么,是特质、行为还是其他心理过程呢?

Motowidlo等人提出的知识决定因素理论(The theory of knowledge determinants)认为,情境判断测验测得的其实是一个人的“程序性知识”,即个人的一套解决问题的操作步骤,是关于“遇上事儿应该怎么办”的知识。

他们认为,情境判断测验在工作情境中所测量的程序性知识由两个部分组成:一个是关于特定工作中有效行为模式的知识(job-specific knowledge),这种知识需要通过参与特定工作来学习;另一个是关于在一般情境下如何行动的一般性领域知识(general domain knowledge),想要获得这种知识不用参加特定工作,从我们的日常生活中即可习得。

这时候问题来了:情境判断测验能不能像大五人格测验一样测到一个人的特质呢?

答案是:不能直接测到,不过研究者提出了意向契合(dispositional fit)这样一个概念,这个概念指的是人们倾向于相信在大部分情境下表达自己原有特质的行为会在解决问题上更加有效。

例如,宜人性高的个体相信宜人的行为在解决问题方面是更有效的,在情境判断测验中也会更倾向于选择高宜人性的行为选项。这样一来,如果情境判断测验中的正确选项就是高宜人性的选项,宜人性高的个体将获得更高的得分。

需要强调的是,虽然很多时候人们会对“应该做什么”有一个比较清晰的认识,但知道应该做什么并不意味着他们实际上真的会这样做,所以想要知道在真实生活中个体是否真的会采取这种行为,应该采用评价中心(Assessment Center)等保真度更高的测评方法。

情境判断测验是怎么测到程序性知识的?

心理学家并不满足于此,其中James A. Grand在2019年的文章中谈到:虽然知识决定因素理论声称可以解释个体做出选择的原因,但这一模型忽视了认知过程在其中起到的作用。那么情境判断测验究竟是怎样测到程序性知识的呢,James提出的SiRJ(Situated Reasoning and Judgment)模型解答了这个问题。

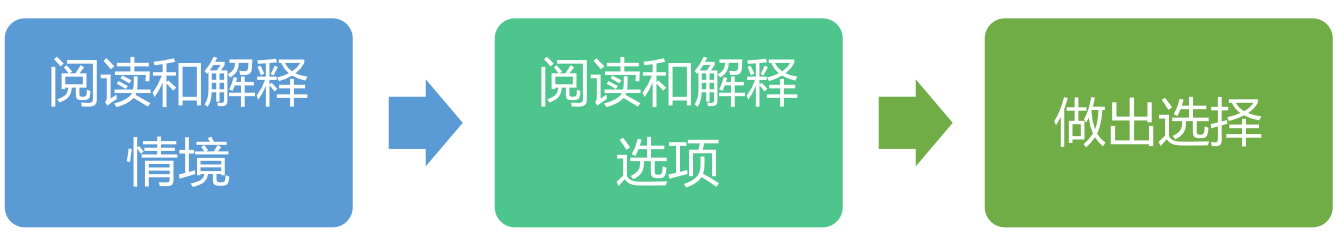

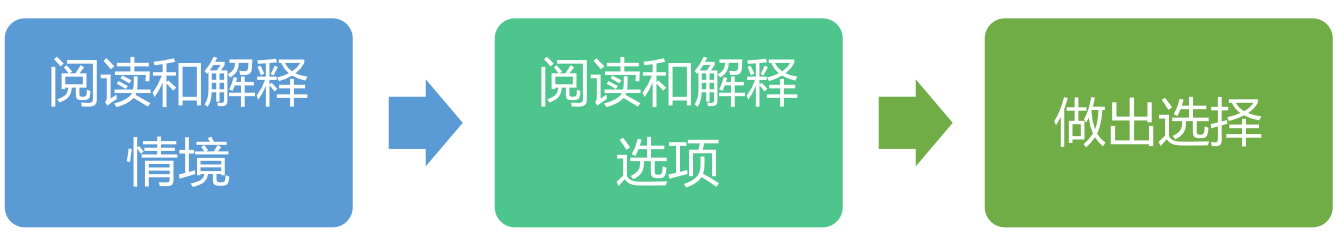

James将情境判断测验后受测者的认知过程大致分为三步:第一步:阅读和解释情境;第二步,阅读和解释选项;第三步:做出选择。

首先,在看到问题情境后受测者会通过情景描述中的重要信息(关键词)来对这个情境进行快速的理解,在理解问题情境后受测者便会下意识的思考自己倾向于采取哪种行为以及这种行为会在这样的情景下产生何种后果。

随后,受测者会对选项进行阅读并评估每个选项中的行为与自己预期的相似程度,以此得出适合的选项。

最后,如果只有一个选项得到了受测者的认可,那么受测者就会做出判断,但是如果没有或同时有多个选项符合受测者的预期,受测者将会重新返回对情境的理解中去。